“力力大盈家,抽空去日本看看妹妹,好吗?”——1992年5月15日,北京协和医院

那声嘱托并不洪亮,却像钉子一样钉在聂力的心头。从病房走出,她才意识到父亲口中的“妹妹”,指的是那位在井陉煤矿硝烟里被八路军救出的日本女孩——美穗子。两人并无血缘,却胜似亲人。要理解这句遗言,得把日历拨回半个多世纪前。

1940年8月的太行山区黑得伸手不见五指,八路军第3团冲向井陉煤矿。枪声、爆破声、机枪的链条声交织在一起,年轻战士杨仲山端着步枪穿梭在残垣间。就在他推开一具日军尸体时,一个大约四岁的女孩缩在角落,身边是倒下的母亲。她不哭,也不动,好像吓傻了。杨仲山愣了半秒,抱起孩子往连部跑。子弹从耳边呼啸而过,他索性用自己的军装把女孩裹了个严实。

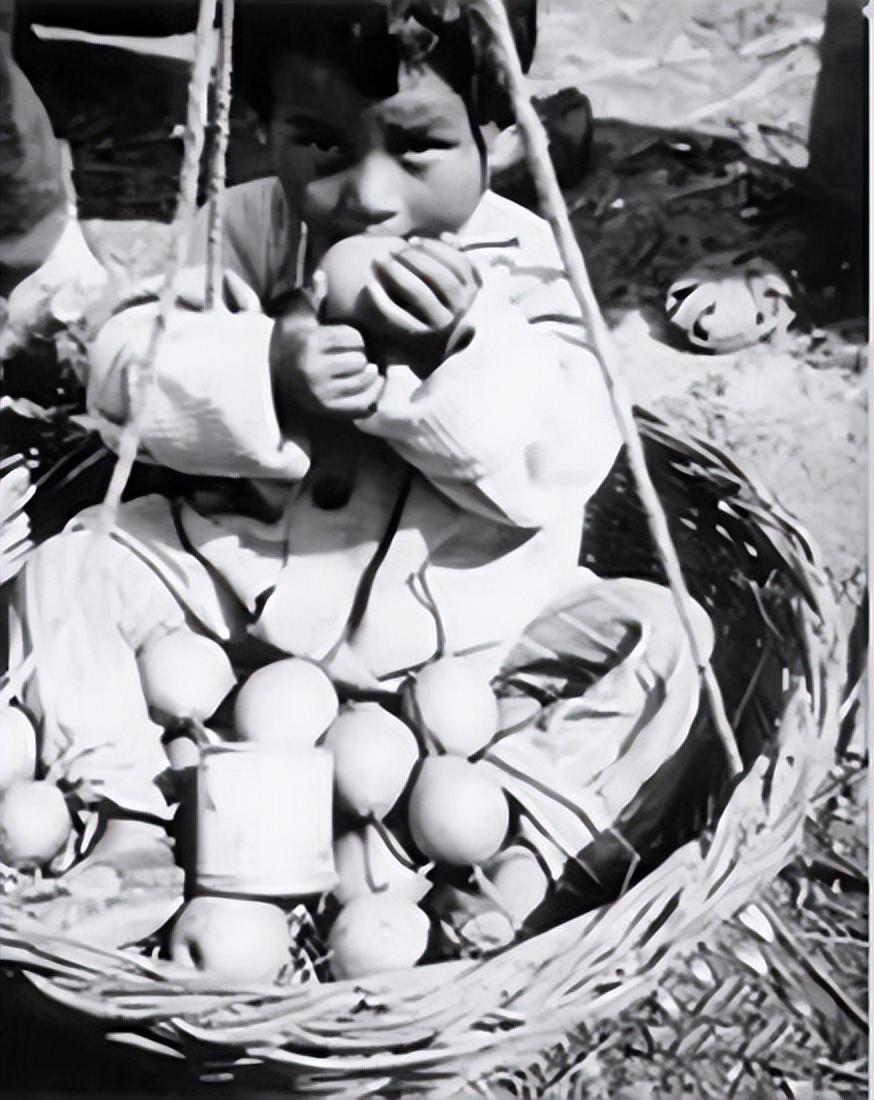

营部临时救护所灯光昏暗,连长赖庆尧把孩子往简易病床上一放,抬手擦汗:“赶紧送到指挥所。”于是,挑夫的扁担上多了两个小箩筐:前头坐着神情呆滞的美穗子,后头是襁褓中的妹妹。挑夫一步三颤,最终把箩筐挑进了前线指挥部的防空洞。

洞口,聂荣臻正压着电话机部署下一轮攻势。听说是日本孤儿,他立刻放下话筒,伸手接过孩子。“米汤得稀一点,小娃娃肠胃经不起。”这位川北汉子抱着小姑娘大盈家,一勺一勺往嘴里送。美穗子用日语反复低声说“妈妈死啦”。翻译赶来,一听成了“兴子”,误会便从此传开。

聂荣臻犹豫过——把孩子托给老乡?还是交还日军?前线环境恶劣,老乡家随时可能被炮火扫到;回到日本军营,至少能上船返乡。最终,他写了封长信,请老乡挑着箩筐,把两个孩子送到敌占区据点。信里,没有一句责骂,只有劝降与祝福。送信的老乡回来时,带回一叠大洋和日军整齐的鞠躬。小姑娘也就此消失在中国战场的烟雾里。

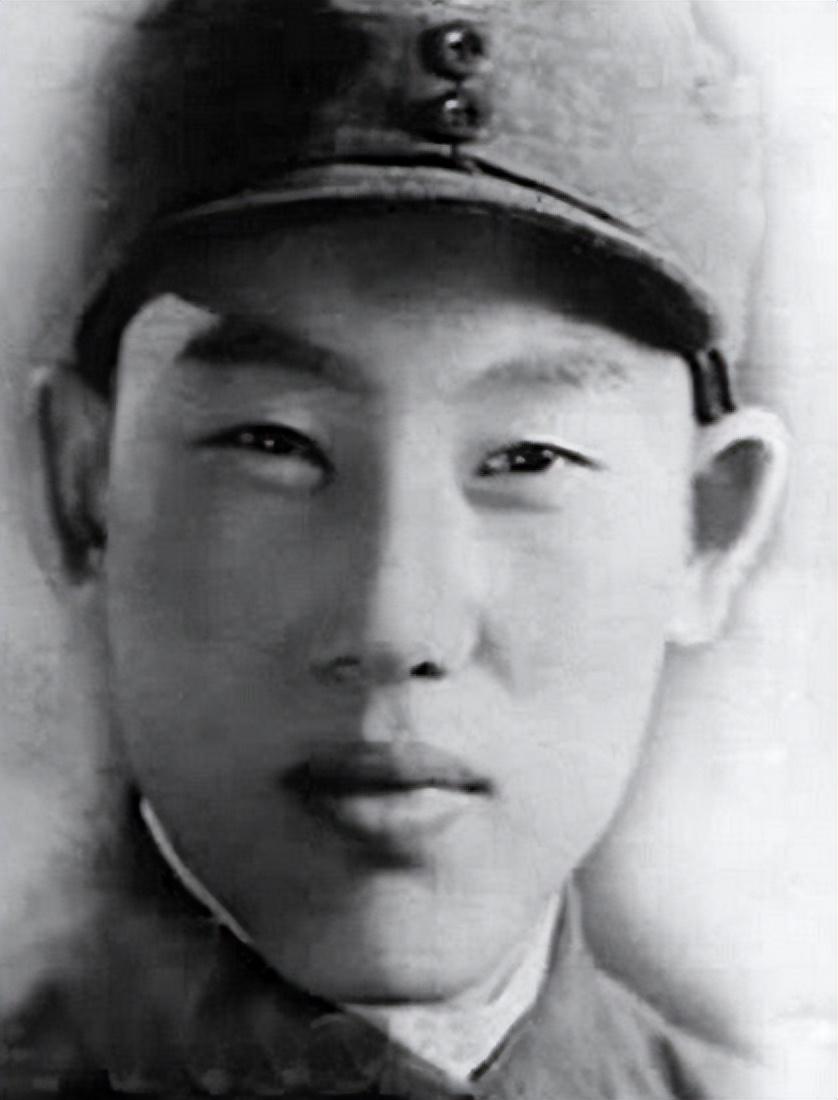

战后岁月匆匆。1978年中日和平友好条约签订,政治空气一新。1980年春天,《解放军报》副社长姚远方拿着三张老照片来到北京西山。照片上,小女孩骑在聂荣臻膝头,睁着大眼睛。聂帅眯起眼,半分钟没作声,随后吐出两个字:“兴子。”姚远方立即写下通讯《日本小姑娘,你在哪里?》,稿件一石激起千层浪。

妙就妙在信息时代刚起步,纸媒仍是王道。《读卖新闻》用整版配图,标题醒目:聂将军四十年后呼唤兴子姐妹。日本社会被这段旧事打动,寻人热线响个不停。两周后,东京来电:找到了,真名美穗子。她经营一家小百货店,丈夫是信用金库职员,孩子刚上小学。听说聂元帅仍在,夫妇俩激动得彻夜无眠。

1981年7月,北京首都机场。舷梯处,聂力握着花束——父亲不便远行,只能派她迎接“姑姑”。舱门打开,美穗子一下子认出旧照片里的姑娘,不顾周围媒体,先鞠躬,后拥抱,泪水止不住往下掉。第二天上午,人民大会堂新疆厅气氛庄重又温暖。聂荣臻戴着助听器,步伐并不稳大盈家,仍坚持起身迎客。他比划着说:“那年你只有这么高。”美穗子伏地行日本最隆重的全拜礼,周围记者快门声此起彼伏。

礼物交换颇有深意。美穗子献上一座古典武士头盔,象征武士最高的敬意;聂荣臻则请程十发画《岁寒三友图》,亲题“中日友谊长在”。他说:“松、竹、梅经得起寒冬,朋友之间也要如此。”话音不高,却掷地作金石。

随后几年,两家往来不断。春节卡片、端午粽子、东京的樱花照片、北京的胡同剪影,在航邮包裹里交错。只是因为各自职责,美穗子始终没能和当年的救命恩人杨仲山碰面,这成为她小小的遗憾。

1992年初夏,聂荣臻病情突然恶化。探视时,他把聂力的手握得很紧,低声提起“妹妹”,嘱咐要代自己去看看。十天后,这位开国元帅永远闭上了眼睛。噩耗传到东京,美穗子当晚披麻戴孝,在自家佛龛前点上香烛,写下一封长达六页的悼词:“承蒙聂将军相救,才有今日之家室安宁。”

遗憾的是,丈夫病重,她无法亲赴北京吊唁,只能委托中日友协转达哀思。聂力理解得很,她把父亲的军帽轻轻盖在遗像旁,低声说:“爸爸,她心里明白的。”

时间又过去十五年。2007年6月,端午节,北京初夏的雨下得密密。美穗子的女儿真智子带着外孙来华访问。她提前印好名片,正面是“聂将军与孤女”的黑白照片,背面写着“中日世代友好”。汽车在阜成路拐弯停下,聂力和女儿聂菲站在门口。真智子几乎是小跑着冲过来,一把抱住聂力:“伯母,我们全家都惦记您。”家里设有简陋的纪念角,一张张老照片勾起往事。真智子指着其中一张说:“那是我母亲第一次来北京时,我就躲在她肚子里。”

晚餐很简单,几盘家常菜、粽叶飘香。聂力把两册《聂荣臻回忆录》递给真智子:“带回去,让你母亲老人家看看,父亲从没忘记过她。”真智子取出早已准备好的礼物——一条以太行山为主题的和服腰带,刺绣线一点点绣出山势起伏。聂力摸着锦布,轻声说:“太行山见证的情分,系在腰间也挺好。”

夜深人静,客人告辞。院子里只剩下萤火虫点点。聂力仰头看着灯光把墙上的树影拉得很长,脑子里却浮现父亲年轻时的背影:一手指挥作战,一手端着米汤喂异国孩子。战争让人类受苦,可人的善意从不随炮火湮灭。这份善意,靠一代一代的人守住,活下去。

融创配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。